おはようございます。かちゅーです。

今日は武士の七徳の3つ目である、「仁(Benevolence, The Feeling of Distress)」について書きます。

武士道における仁

仁は人間の魂が持つ最も高尚なものであると、新渡戸翁は仁を語る章の冒頭で述べています。

“愛、寛容、他者への愛情、憐憫は常に至高の徳、すなわち人間の魂が持つあらゆる属性の中で最も高尚なものとみなされてきた。

-Love, magnanimity, affection for others, sympathy and pity, were ever recognised to be supreme virtues, the highest of the all attributes of the human soul.”

新渡戸稲造「武士道」(1899)

前回は武士道の精神を形作る礎となる二つの徳である義と勇気について書きました。

まさしくこれら二つは、豪傑でたくましい武士の生き方をよく表しているものだと思います。

しかし義と勇だけでは人の上に立つリーダーとしては不十分、それどころか暴君として権力を濫用して民を傷つけかねません。

当時の日本を横暴な専制政治から回避させていたのが、紛れもなくこの「仁」という徳だったのです。

仁は「王者の徳」として、人の上に立つものが必ず持っていなければならないものであると述べられています。

新渡戸翁は、孔子や孟子、はたまた西洋古典に伝わる数多くの言葉を引用してそれを紹介しています。

この章で新渡戸翁が一貫して論じていたのは、仁がもたらすリーダーの父性です。

これを父権政治と表現されています。

すなわち、人民の父として人々に仁愛と優しさの心で接することがリーダーとしてあるべき姿であると言います。

この仁に支えられたリーダーシップを発揮することによって、その上下関係は不本意な服従ではなく、誇り高く、隷従しながらも崇高で厳格な精神の自由を保つことができる魂の隷従に姿が変わるというのです。

表現を和らげていうとよりわかりやすく伝わるでしょう。

平易に言えば、仁が欠如したリーダーシップのもとでは下にいる人たちは不本意な服従を強いられてしまいます。

それに対してリーダーが下のものに仁愛の精神で接していくと、人々はいやいやながら命令に従うという姿ではなく、自ら進んで従おうとするというのです。

仁あるリーダーに人はついていく

これは文明が発達してからというもの数千年の歴史上、優れたリーダーだった人には一人の抜けもなく共通している世の中の真理とも言えるでしょう。

また、現代のリーダーシップにおいてもこのことは丸ごと適用できるのではないでしょうか。

松下幸之助さんも、本田宗一郎さんも、若い時は気性の荒い人だったそうですが、部下には愛を持って接していたと言います。

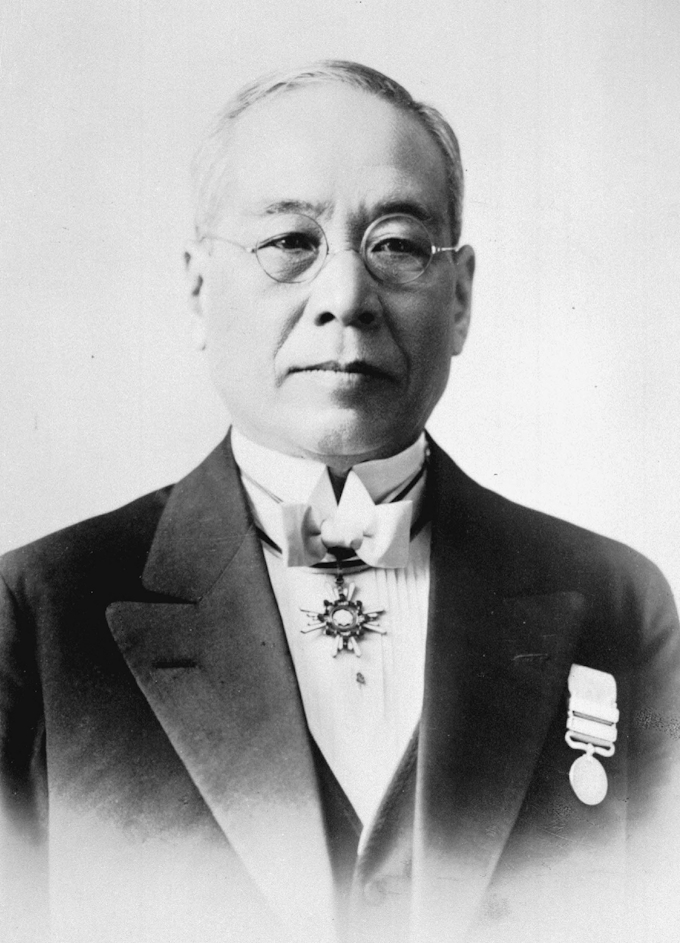

またトヨタの創業者である豊田佐吉さんは、晩年にそれまでお世話になった人たちを招待して感謝祭を開いたと言います。

会の中で感謝の挨拶をするために前に立った豊田佐吉さんは最初に深々とお辞儀をしたら、そのまま動かなくなってしまったそうです。

豊田佐吉さん

数分経っても頭を下げたまま動かない彼を見て周囲は心配したそうですが、豊田さんはこれまでの感謝の気持ちに溢れて涙が止まらず、言葉を発せなかったというのです。

部下は上司の生き方を見ています。また部下は上司が生きた通りに育ちます。

私自身も、上司が仕事ができるからという理由で「この人について行きたい」「身を賭しても頑張りたい」と思った経験はありません。

一方で立派な人格と生き方を見せてくれる上司からは、進んで教えを乞おうと思いましたしその人のために頑張ろうと力を発揮することができました。

義勇との両道

一方で、仁だけであってもそれは十分とは言えません。

伊達政宗公は、「義に過ぎれば固くなる。仁に過ぎれば弱くなる。」という格言を残しています。

義勇に傾倒しすぎたら専制的になり、人はついてきません。

しかし仁ばかりに傾倒していても、甘やかしや緩さに繋がってしまい良くないということです。

また、義勇と仁は対極にあるものではありません。

片方を求めれば片方を失うというものではないのです。

むしろ、両方を極限まで深めた先に真の人徳が生まれると言えます。

新渡戸翁は、「最も剛毅なものは最も柔和な者であり、最も愛のある者は最も勇敢である」と述べています。

まさに逞しさと仁愛の両方を養うことが武士として生き方とされ、今のリーダーにも求められていると言えますね。

敗者への慈悲

先にも述べましたが、仁は王者の徳とされています。

人のうえに立つものとしてあるべき人徳ということです。ですから、勝者の徳でもあります。

武士は戦に勝った時も、敗者を蔑ろにすることを良しとはしませんでした。

有名な逸話として平家物語の「敦盛の最期」がありますね。戦いで優勢にいた源氏の武将熊谷直実が、敵である平敦盛に情けをかけて逃してあげようとしたお話しです。

最終的には敦盛自身の嘆願により、直実はその手で敦盛を斬ります。

敦盛の最期

しかし、この物語からは武士としての慈悲に満ちた直実の生き方が見事に描かれていると言えます。当時は戦乱の世の中ですから、常に命をかけた真剣勝負でした。そんな生殺与奪のバックグラウンドがありながら、なお他者に対する慈悲心を持っていたという事実には驚愕します。

新渡戸翁もこの逸話を引用して武士道における仁が表している慈悲心を強調しています。

私たちも、このような先人たちから学ぶことはいまだに計り知れません。

千年の時を超えてなお我々に強烈な教訓を残してくれる歴史上の偉人たちには、とてもではありませんが自分の口からコメントなどできませんね。

最後に

いかがでしたでしょうか。

質問や感想などをコメントでシェアしていただけますと幸いです。

日本人として世界にはばたく人材が増え、グローバル競争の激化が進む現代社会においても日本が高いプレゼンスを発揮できるよう私も全力を尽くします。いずれは世界が一つになり、平和で豊かな社会になるような一助となれば幸いです。

関連記事:

【武士道】数百年にわたり受け継がれ、育まれてきたサムライの精神〜序章〜 【武士道】~義・勇気~ 数百年にわたり受け継がれ、育まれてきたサムライの精神 【武士道】~礼~ 数百年にわたり受け継がれ、育まれてきたサムライの精神 【武士道】~誠実・名誉~ 数百年にわたり受け継がれ、育まれてきたサムライの精神 【武士道】〜忠義〜 数百年に渡り受け継がれ、育まれてきたサムライの精神 【武士道】〜侍の教育と訓練〜 数百年にわたり受け継がれ、育まれてきたサムライの精神

コメント

[…] 数百年にわたり受け継がれ、育まれてきたサムライの精神 【武士道】~仁~ 数百年にわたり受け継がれ、育まれてきたサムライの精… 【武士道】~礼~ […]